Als Therapeutin, aber auch Betroffene mit mehreren chronischen Erkrankungen, ist es mir ein großes Anliegen, nicht nur Betroffenen, sondern auch deren Partnern eine Hilfestellung zu geben, wie eine gute und erfüllende Beziehung auch mit einer schweren chronischen Erkrankung gelingen kann.

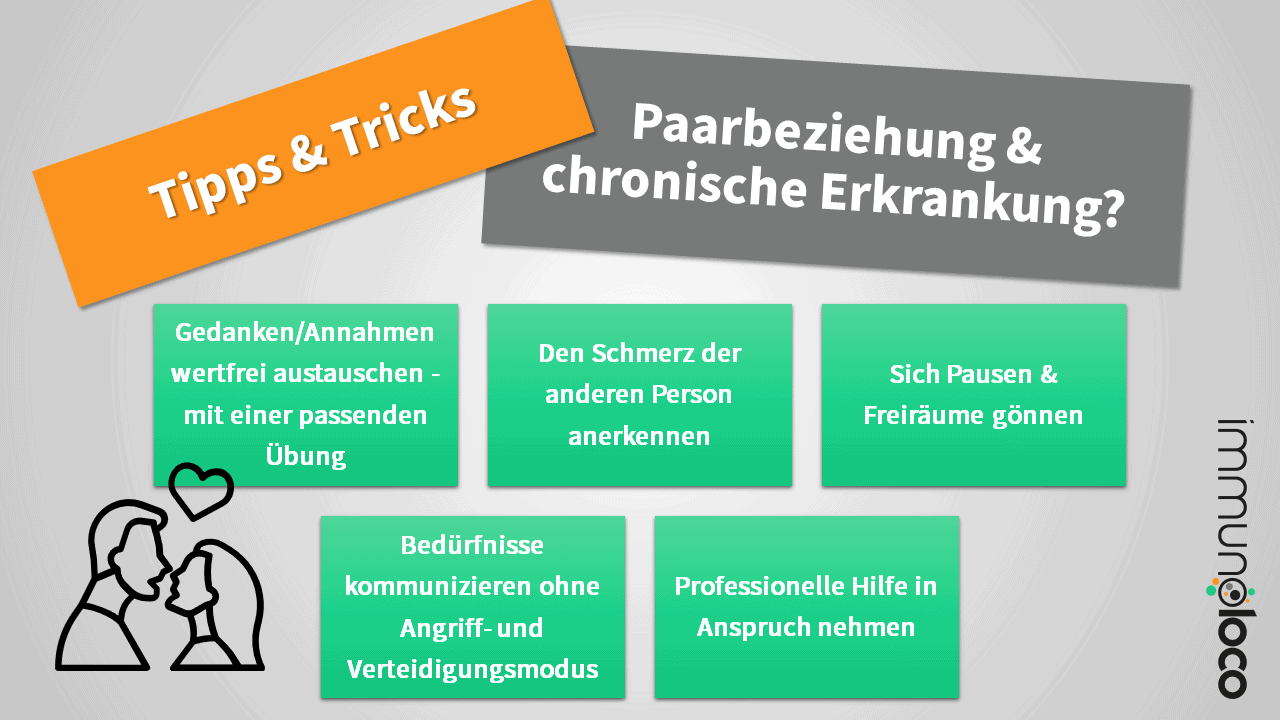

Wichtig ist, dass die Krankheit nicht zum allumfassenden Thema in der Beziehung wird, die keinen Raum mehr lässt für Zweisamkeit, gemeinsame Erfahrungen und die Probleme des gesunden Parts in der Beziehung. Wertschätzende Kommunikationsstrukturen sollten hier aufgebaut werden. Dies kann folgendermaßen gelingen:

1. Feste „Kommunikationsdates“, bei dem jeder 15 Minuten lang ansprechen kann, was ihn/sie bedrückt

Es kann sehr helfen, einen festen Termin zu vereinbaren, an dem jeder dem jeweiligen anderen Partner eine Viertelstunde zuhört, ohne dass man sich gegenseitig unterbricht. Zu oft kommt es im Alltag dazu, dass Sorgen und Gedanken des anderen „unter den Tisch“ fallen. Dies geschieht oft gar nicht bewusst: Jeder ist so in seine Problematik vertieft, dass nicht bemerkt wird, wie abrupte Themenwechsel oder das Hinweggehen über das Gesagte den anderen verletzen können.

Feste Redezeiten helfen dabei, dass Gefühl ohne Unterbrechung ausgedrückt und auch komplexere Gedankengänge dargelegt werden können. Dies gilt insbesondere auch für den gesunden Partner mit seinen vielleicht manchmal „etwas klein wirkenden“ Problemen neben der Erkrankung. Wichtig ist hierbei, dass das nicht ausartet in Vorwürfe wie: „Ich kann mein Leben nicht führen, weil du krank bist.“

Gleichwohl muss es der kranke Partner aushalten, wenn der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin einem widerspiegelt, dass ihn oder sie die Krankheit belastet. Das Aussprechen zu dürfen, sollte explizit erlaubt sein – jedoch sollte es nicht als Waffe missbraucht werden, um mittels direkter oder indirekter Vorwürfe dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen.

2. Überforderung klar ansprechen und nach gemeinsamen Lösungen suchen

Wichtig ist, dass man Überforderung anspricht, da diese sich sonst schnell zu Frust aufstaut, der die Beziehung negativ beeinflusst. Überforderung sollte nicht anklagend formuliert werden und am besten nicht angesprochen werden, wenn der Partner besonders stark von Schmerzen geplagt ist oder ihn bzw. sie Angst und Verzweiflung aufgrund der gerade besonders anstrengenden Lebenssituation überkommen hat.

In so einer Situation solltest du, auch wenn es schwerfällt, versuchen für den Partner da zu sein und die Problematik in einer ruhigeren Minute anzusprechen, da in dieser Situation ein hohes Potential dafür besteht, dass das Gespräch eskaliert und in gegenseitige Vorwürfe ausartet.

3. Krankheitsfreie Urlaubsstunden festlegen

Häufig kommt es im Laufe der Erkrankung dazu, vor allem in Phasen in denen die Krankheitsaktivität hoch ist oder die Erkrankung fortschreitet, dass das Leben um und mit der Krankheit zum allgegenwärtigen Thema wird: Wie soll es weitergehen, wenn es schlimmer wird? Was kann man noch tun?

Diese Fragen sind alle hilfreich, aber sobald die Gespräche darüber in Grübel-Prozesse ohne Ergebnis ausarten, sollte man diese Krafträuber unterbinden.

Es hilft Urlaubsstunden festzulegen, in denen man die Erkrankung nicht thematisiert: Man nimmt sich damit eine Auszeit vom Krankheitsalltag. Ich weiß, dass das nicht immer einfach umzusetzen ist – daher gibt es dazu noch mehr Tipps im nächsten Punkt. 😉

4. Gemeinsame Aktivitäten planen, die für beide Partner möglich sind

Oftmals fragen mich Paare, was sie noch gemeinsam machen können, wenn doch die Krankheit alles überschattet – so kann der eine eben nicht mehr wandern, Rad fahren, ausgehen oder ist im schlechtesten Fall ans Bett gefesselt.

Dann gilt es, kreativ zu werden und sich gezielt Dinge zu suchen, die beide gemeinsam gut unternehmen können und sei es nur gemeinsam zusammengekuschelt auf dem Sofa zu liegen und sich Tierfilme anzusehen.

Eine andere Möglichkeit kann sein, gemeinsam ein Buch zu lesen – entweder ihr lest euch gegenseitig vor, oder beide Parteien lesen es unabhängig voneinander und unterhalten sich darüber.

Ebenfalls halte ich es für besonders wichtig, dass man sich auch einfach einmal in den Arm nimmt, einander hält und wieder lernt, Zweisamkeit zu spüren. Regelmäßiges Kuscheln hat nachweislich einen positiven Effekt auf die Zufriedenheit beider Partner in einer Beziehung. [q]

5. Aktivitäten wieder aufnehmen, die man gerne macht – auch wenn der Partner sie nicht mehr mitmachen kann

Gleichzeitig tun sich Partner schwer, vormals gemeinsame Hobbys weiter auszuleben, wenn der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin diese Aktivitäten nicht mehr mit ausleben kann. Hier möchte ich ein Plädoyer dafür aussprechen, es trotzdem zu tun, auch wenn es beiden Parteien schwerfällt und es auch anfangs zu unangenehmen Gefühlen kommen kann.

So kann es dazu kommen, dass sich der „verhinderte“ Partner mit Neidgefühlen erfüllt sieht oder der auslebende Hobbyist mit einem schlechten Gewissen. Diesen Gefühlen kann man jedoch gut gedanklich entgegensetzen, dass es der Beziehung deutlich besser bekommt, wenn beide Partner möglichst ausgeglichen sind.

Zudem wäre es unfair, dem "gesunden" den gleichen Lebensstil aufzuzwingen, den man als erkrankter Mensch selbst nicht für sich mag.

Als gesunder Partner gilt es da, etwas Fingerspitzengefühl einzusetzen – vielleicht kann es dein Herzblatt noch nicht gut aushalten, wenn du von dem großartigen Tennisturnier schwärmst, das du sonst immer mit ihm oder ihr zusammengespielt hast – das solltest du dann respektieren. Oftmals verlieren Menschen mit chronischen Erkrankungen auch ein Teil ihres Selbstwertgefühls, wenn sie vieles nicht mehr ausleben können.

Keinesfalls aber sollte man aber dafür Buße tun müssen oder bestraft werden, dass man seinen Hobbys nachgeht. Dies sollte angesprochen werden – unter Umständen auch mittels therapeutischer Hilfe.

6. Mitgefühl empfinden - ohne mitzuleiden.

Oftmals ist es für den Erkrankten und womöglich sogar arbeitsunfähigen Partner unglaublich schwer, positiv nach vorne zu schauen oder die Gegenwart zu genießen, da eine Erkrankung oftmals eine gravierende Einschränkung der Lebensumstände bedeutet. Die sich verändernden Umstände fügen oft beiden Parteien großen Schmerz zu.

Manchmal hast du vielleicht das Gefühl, dass deine Fürsorge und Unterstützung gar nicht wahrgenommen oder wertgeschätzt werden. Ich kann gut verstehen, dass das sehr frustrierend sein kann. Daher solltest du das dann ansprechen – siehe die vorherigen Punkte.

Ebenfalls kann es helfen, dir einmal vorzustellen, wie sich dauerhafter Schmerz anfühlt und wie deine Welt zusammenschrumpft, wenn du auf einmal bspw. bettlägerig wärst. Mitgefühl zu empfinden, kann helfen, auch über den Ärger einmal hinwegzusehen – gleichzeitig solltest du dich auch nicht in Mitleid stürzen. Das hilft keinem von euch beiden, da es den Schmerz oftmals nur vergrößert.

7. Kümmere dich um deine mentale Gesundheit!

Um die oben genannten Punkte umsetzen zu können, ist es wichtig, dass du dich auch um deine mentale Gesundheit kümmerst und wenn du merkst, dass die Situation zu belastend für dich wird, du dir auch nicht zu schade bist, Hilfe zu suchen.

Therapeutische Hilfe in Angriff zu nehmen ist oftmals ein wichtiger Schritt in Richtung eines zufriedeneren Lebens und einer erfüllteren Partnerschaft – auch bei widrigen Umständen.

Hier verlinke ich dir den Beitrag, den ich mit mehr Fokus auf den chronisch erkrankten Part in der Beziehung geschrieben habe. Dieser liefert noch weitere Tipps. Ich wünsche dir bzw. euch viel Kraft und Stärke.